近期,大通法院民事审判庭受理了一起特殊的民间借贷纠纷案件,原、被告均系聋哑人。承办法官仔细翻阅了案卷材料,得知原告小蔡与被告小陈曾系同事关系,在共事期间被告小陈向原告小蔡提出借款请求,小蔡通过网上借贷平台借款后,又以微信转账方式陆续向小陈出借共计61500元,但未出具《借条》,后原、被告均离职,双方之间断了联系,小蔡为维护合法权益诉至法院。

案件审理中,因原告提供的被告住址和联系电话均无法有效送达,承办法官积极发挥能动司法作用,通过添加被告小陈微信、发短信、协查电话、外出送达等方式,试图能够与之取得联系,但均未果。在送达工作陷入僵局的时刻,承办法官得知被告小陈在快手平台发布了其在某公司上班的视频,经核实该公司系大通县某矿泉水公司,于是承办法官立即前往该公司找到了被告小陈,并开展了送达工作,同时,征求了原、被告的意见后现场进行了调解。

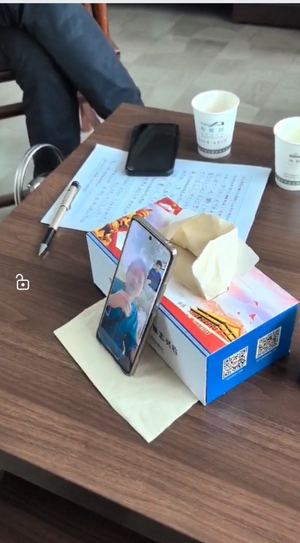

在调解过程中,承办团队与被告小陈用肢体语言及“书信”的方式进行沟通交流,释法析理、了解案情,并引导被告对每一笔转账进行核对,待账目核对清楚后,在办案团队的主持下,原、被告通过视频的方式,进一步确认债权债务以及协商归还的时间。最终,双方达成一致意见,被告小陈分批归还原告借款,双方在移动微法院平台进行确认签字,纠纷至此解决,当事人对法院的办事效率表示肯定。

今年3月6日,最高人民法院、中国残疾人联合会出台了《关于为残疾人提供更加优质诉讼服务的十条意见》,从制度层面做实残疾人司法权益保障工作。聋哑人作为特殊群体,他们的法律意识、证据意识较为薄弱,在面临纠纷时很无助,作为法官,在面对不能表达、不会表达的“失语者”时,更需要耐心细致的查明事实、释法明理,让公平正义之声传遍“无声的世界”。